- HOME

- 公社の歩み

History

公社の歩み

私たち大阪府住宅供給公社は、創業以来、住まいを通じて地域社会に貢献し続けてきました。

その歩みは、時代ごとに異なる人々のニーズや価値観に応え、より良い暮らしを実現するための挑戦と変革の連続でした。

本ページでは、公社が単なる「住宅の供給」という役割を超え、

コミュニティの形成、持続可能な未来への基盤となる住まいや暮らしの提供に取り組んできた歴史を振り返ります。

1950〜1964

住宅政策の一翼を担いながら、

幅広く社会に貢献し続けた15年

その成果を礎に、府民のための

公的デベロッパーへと発展

戦後の住宅不足解消を目的に設立された財団法人大阪府住宅協会は、初期公社賃貸住宅の提供を皮切りに、千里ニュータウン、金岡東ニュータウン、泉北ニュータウンといった大規模開発を推進しました。これらのプロジェクトは、府民の期待に応え、質の高い住環境を提供しました。こうした取り組みは、後の大阪府住宅供給公社の基盤となり、公社は公的住宅デベロッパーとしての発展を遂げました。

1965〜1975

高度経済成長、

大量生産・大量消費の時代に

目覚ましく発展した大阪

1965年、大阪府住宅供給公社が発足したこの時期、日本は「いざなぎ景気」と呼ばれる経済成長期に突入し、1970年には日本万国博覧会が、経済大国となった日本の象徴的な意義を持つイベントとして大阪で開催されました。住宅政策の一環として政府が掲げた「1世帯1住宅」の目標を背景に、公社は中高層集合住宅や戸建て住宅の建設を通じて人々の住生活の向上を図りました。特に「香里三井団地(寝屋川市)」や「下田部団地(高槻市)」などの中規模団地開発は、計画人口1万人規模の都市開発を実現し、都市計画に基づいた地域コミュニティの形成に貢献しました。

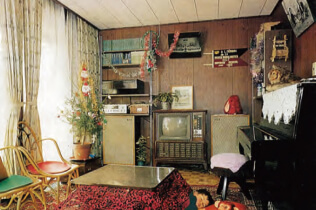

1981〜1985

省エネ&ハイテク化の時代

斬新なアイデアを採りいれた

先導的プロジェクトが続々登場

1980年代前半は、安定成長の時代が続き、軽薄短小や省エネが時代のキーワードとなりました。公社では、住宅の効率化と快適性を追求し、住戸改善プロジェクトやコーポラティブハウスなど、新しい住まい方を提案する事業に積極的に取り組みました。現在展開されている「ニコイチ」「L+DR」「Re-KATTE」などのブランドも、この時代の住宅改善が基盤となり、多様なライフスタイルに応える住環境の提供を実現しています。

1986〜1990

個性化・高度化するニーズを

先取りした

新しいまちづくりへ

1985年のプラザ合意後、日本はバブル経済期に入り、所得の向上や自由時間の増加により、人々の生活意識や価値観が大きく変わりました。

公社では、こうした多様化・個性化するニーズに応えた住まいづくりを進めました。女性企画提案住宅や高規格住宅、センチュリーハウジングシステムなど、生活スタイルに応じた高品質な住宅の供給が行われました。

また、住宅地「コモンシティ星田」のまちづくりのように、未来志向のまちづくりをコンペ方式で実施し、住環境のデザインと自由度を統合する新たな取り組みが進められました。

1991〜1995

バブル経済の崩壊、

記録破りの円高…

激動する社会のなかで

新しいまちづくりと国際的な連携プロジェクトを推進

1990年代に入り、バブル経済が崩壊し、地価の下落と企業のリストラが進行しました。公社では、多様化する住まいのニーズに応えるべく、新しいまちづくりと国際的な連携プロジェクトを推進しました。枚方津田団地の区画整理事業や、日本・カナダ共同によるツーバイフォー工法の賃貸住宅「メープルコート」など、総合力を活かしたプロジェクトが展開され、公的な住宅供給の新しい可能性が追求されました。

1996〜2005

デフレの時代に突入し、

長引く不況のなかで、

安心・安全・環境・

少子高齢化に対応

バブル崩壊の影響が続く中、日本はデフレ不況に陥り、長期にわたる経済停滞期を迎えました。また、少子化・高齢化の進展や環境問題への対応が求められる時代となりました。阪神淡路大震災の教訓から、安心・安全な街づくりが重要視され、地球温暖化対策への関心も高まり、公社もこれに応じたプロジェクトを展開しました。2005年には、耐震性やバリアフリー設計を強化した次世代型賃貸住宅「OPHシリーズ」が誕生し、新たな住まいが提供されました。さらに、グローバル化の進展により、国際的な視点を取り入れた住宅供給が進み、住まいづくりとまちづくりの新たな可能性が模索されました。

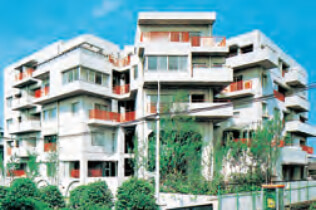

2006〜2015

高齢化や空き家問題が顕在化

ストックを有効活用し、

地域づくりに貢献する公社へ

2000年代後半、大阪府では人口減少と高齢化が進行し、空き家問題が深刻化しました。公社は「大阪府住宅まちづくりマスタープラン」に基づき、老朽化した賃貸住宅の建替事業を推進。千里ニュータウンをはじめ、41団地・5,438戸(2024年4月現在)の建替えを完了し、高層住宅の余剰地は民間施設に転用して地域発展に寄与しました。この中で「OPHシリーズ」も多数建設し、マンションタイプ物件として、単身からファミリー、高齢者まで様々な世帯に対応した間取りや設備を導入。緑豊かな屋外空間や駅近物件など、利便性と快適性を兼ね備えた住環境を提供しています。

2016〜20XX

2016年から現在、

そして未来へ

持続可能な社会の実現に向けた

挑戦と変革

2015年の国連サミットでのSDGs採択以降、世界中で持続可能な社会づくりが重要視される時代に突入しました。この流れを受けて、当公社は「住宅」供給公社から「生活」供給公社へと進化し、既存ストックのリノベーションや多世代共生プロジェクトを中心に、地域と連携した新たな取り組みを進めています。

公社の賃貸住宅ブランド「SMALIO」の立ち上げや、団地リノベーション「ニコイチ」に代表される多彩なプロジェクトは、若年層や子育て世帯の支持を得て、古くからの団地を再生する成功事例となっています。特に、グッドデザイン賞を2017年度に受賞した「ニコイチ」や、2019年度に受賞した「杉本町みんな食堂」など、地域社会との協力による取り組みは、公社が持つ柔軟な姿勢と、時代の変化に寄り添う取り組みとして評価されています。

公社の未来を見据えた

「OPH枚方駅前」プロジェクト

2024年には、枚方市駅前に新築された賃貸住宅「OPH枚方駅前」が完成し、SMALIOブランドで初となる「ZEH-M Oriented※」認定を取得しました。このプロジェクトは、1956年に建設された旧「枚方団地」を建替えたもので、大規模な再開発事業として地域に貢献することを目指すと同時に、公社として持続可能な開発に取り組んできた成果のひとつです。14階建てのこの建物は、駅前という利便性の高い立地を生かし、クリニックモールを併設し、地域コミュニティと都市機能が調和した設計が特徴です。

※ZEH-M Orientedとは、外皮(外壁など)の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量を20%以上削減した住宅です。

未来に向けたビジョンと公社の役割

当公社は2019年に「将来ビジョン2050」を策定し、持続可能な社会の実現を目指して歩み続けています。2050年に向けたこのビジョンでは、地域社会のニーズに柔軟に対応し、持続可能な価値を創造する「生活」供給公社としての役割を果たすことを掲げています。高齢化社会や人口減少といった課題に直面するなか、これまで培ってきた経験をもとに、地域と共に成長し続ける公社の未来は、さらなる進化と変革が期待されています。

このように、時代の変化に応じながら持続可能な社会づくりに貢献するため、公社はこれからも地域社会と共に歩み、新たな価値を創造するという挑戦を続けてまいります。